„Studentische Identität“ und Studentensprache anno 2023

Im Juni 2023 fanden an der Marburger Philipps-Universität Studentenschaftswahlen statt; knapp 20% von gut 21.000 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Eine im Internet vom studentischen Wahlausschuss veröffentlichte Wahlzeitung und in der Universität ausliegende Infos hatten zuvor zur Teilnahme an den Wahlen aufgerufen und mit den Programmen und personellen Vorschlägen der zur Wahl anstehenden Gruppierungen bekanntgemacht.

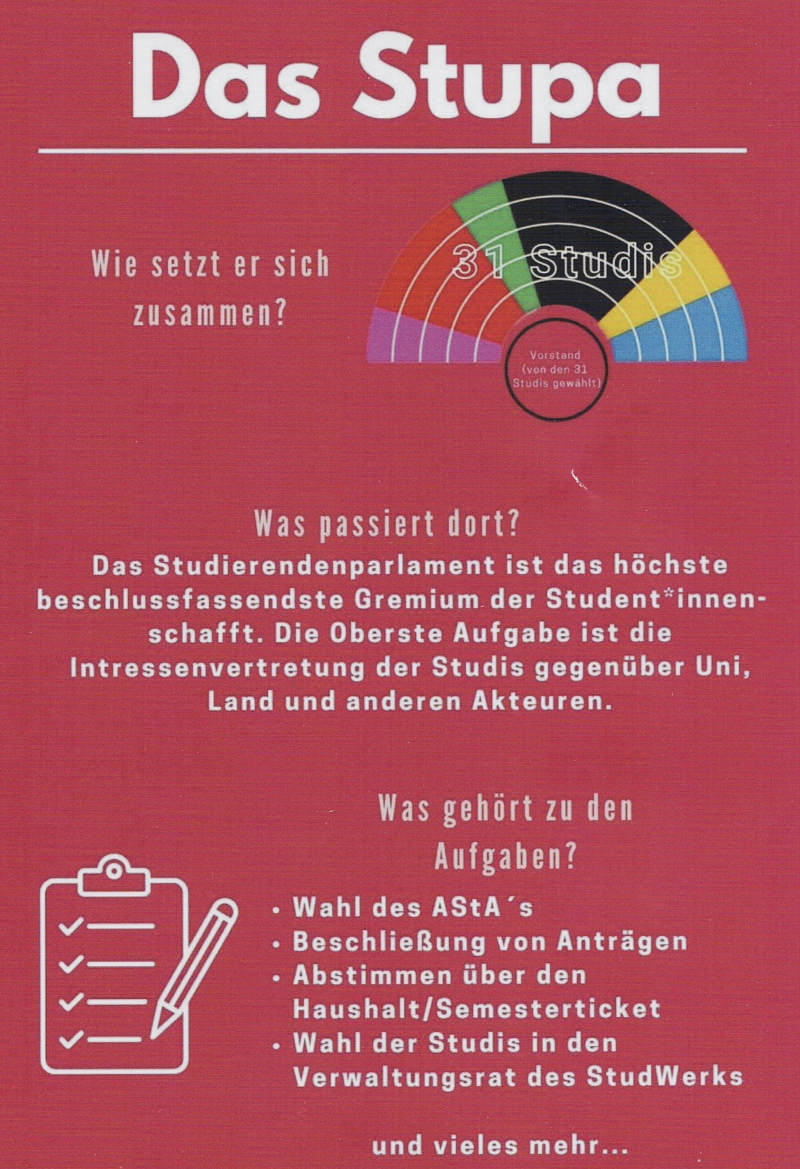

Der Aufruf des Wahlausschusses beginnt: „Liebe Kommilitonin, lieber Kommilitone, hiermit möchten wir, der studentische Wahlausschuss, dich aufrufen, deine Stimme zur Wahl der Fachschaftsräte (FSR1) und des neuen Student*innenparlaments (StuPa – Abb. 1) abzugeben. Die Wahl wird dieses Jahr vom 14. Juni – 27. Juni 2023 als elektronische Online Wahl stattfinden.“ Der Text signalisiert, dass zum einen das Duzen2 Normalität im studentischen Sprachgebrauch geworden ist und zum anderen das Gendern3 im großen Stil Eingang in die studentische Kommunikation gefunden hat, wie an Beispielen der einzelnen Wahllisten dann zu sehen ist.

+ Die Liste der „Unabhängigen“ führt Kandidat*innen und benennt diese mit Vor- und Zunamen. Diese setzen sich „für das Interesse der Student*innen in Marburg ein, unabhängig von bundespolitischen Parteien und deren Wahlprogrammen“; hier kennt man einen Student*innen-Ausweis, den Student*innen-Alltag und die Kurzform Studi-Flohmärkte.

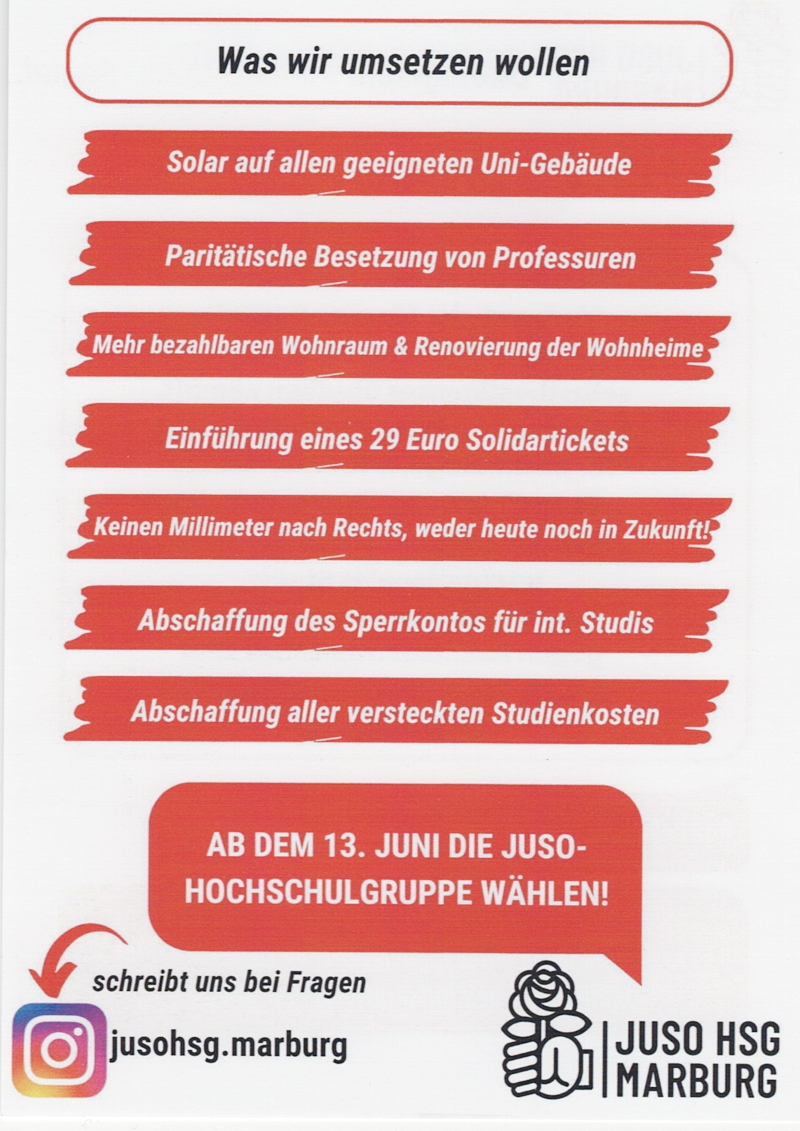

+ Die „Juso-Hochschulgruppe“ (Abb. 2) ist „eine Gruppe Studierender aus verschiedenen Fachbereichen, die seit 50 Jahren für eine feministische, ökologische und soziale Universität kämpft“. Zu ihren Zielen gehören unter anderem die „Einsetzung eines*r Queerbeauftragten4, die Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten5 und die Einführung einer dritten Geschlechtsoption“ („divers“), gewünscht ist zudem „eine paritätische Besetzung von Professuren“ und die „kritische Auseinandersetzung mit Autor*Innen und Profs“ sowie die „Modularität [also vorgeschriebene Studienmodule] für Studis und nicht für Studiengänge“. Auch diese Liste kennt als weiblich und männlich identifizierbare Mitglieder (mit Zuordnungschwierigkeiten, und das gilt für alle Listen, bei ausländischen Namen).

1 Fachschaftsrat: Selbstverwaltungsgremium auf Fachbereichsebene.

2 Duzen: Du-Anrede in der studentischen Kommunikation. Zum Aufkommen und zur Verbreitung des studentischen Duzens vgl. unter anderem meine Beiträge: „Go-in / Go-out – Kontinuität und Wandel in der deutschen Studentensprache des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein Versuch“ https://www.uni-marburg.de/de/uniarchiv/inhalte-pdf/studentenspracheneu.pdf und „‘1968‘ im studentischen Sprachgebrauch. Spurensuche an der Philipps-Universität Marburg“ https://norbert-nail.de/1968-im-studentischen-sprachgebrauch.html

3 Gendern: Anwendung „geschlechtergerechter“, d. h. von traditionellen grammatischen und orthographischen Kategorien abweichende Formen der Sprache in mündlicher und schriftlicher Kommunikation; dies betrifft vor allem Personenbezeichnungen und deren Pronominalisierung sowie die „gender-solidarische“ Anbindung etwa von Adjektiv-Attributen.

4 Queer: Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen.

5 Gleichstellungsbeauftragte: Funktion zur Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen, Männern und Diversen.

+ Der „Ring-Christlich-Demokratischer-Studenten“ (RCDS) mit männlichen und weiblichen Mitgliedern begreift sich als „Hochschulgruppe, die sich für eine vernunftgeleitete Politik für Studenten einsetzt. Ideologien haben bei uns keinen Platz. Denn wir wollen eine Politik, die sich um die alltäglichen Belange der Studenten (Abb. 3) kümmert. Dabei möchten wir verhindern, dass ideologische Prestige-Projekte wie z. B. Hörsaalbesetzungen, Gendern oder Globalpolitik in den Vordergrund rücken.“

+ Die „Rosa Liste“ zeichnet aus, „dass wir eine queere Liste mit Selbstvertretungsanspruch sind. Daher ist es uns wichtig, die vielfältigen Arten von Diskriminierung an der Hochschule zu thematisieren und uns gegen die Unterrepräsentation strukturell benachteiligter Personengruppen stellen. … Als linke Liste sehen wir uns selbstverständlich in antifaschistischer, antirassistischer und antikapitalistischer Tradition.“ Zu den Zielen und Forderungen der Liste gehören unter anderem der „Ausbau der Antidiskriminierungsstelle“, die „Schaffung von mehr all-gender-Toiletten“ (Abb. 4), ein „dauerhaftes, sichtbares Bekenntnis der Universität zu den Rechten von lgbt*iq-Personen6, ein „Mindestanteil kritischer, queerer, feministischer, antirassistischer, antiableistischer7 und klimapolitischer Inhalte in Forschung und Lehre“, „mehr Aufmerksamkeit für die Anliegen von Lehramtsstudent*innen in der Universität“ und „mehr queere Freiräume und Safer Spaces“ (also „angstfreie“ Rückzugsorte); daneben will sich die Liste auch „für eine Umbenennung des ‚Studentenwerks‘ in ‚Studierendenwerk‘“ (Abb. 5) einsetzen. Die einzelnen Mitglieder der Liste bezeichnen sich als „queer und trans“, „queer, trans* und nicht-binär“, „queer, keine Pronomen“, „irgendwie queer“ und „schwul und queer“.

+ Die Gruppe „SDS.Die Linke – links.grün.feministisch“, die sich selbst als „aktivste Kraft in der studentischen Selbstverwaltung“ einstuft, listet unter ihren Zielen zum Beispiel auf: „Der Kapitalismus macht krank. Dem Leistungsdruck, Individualisierung und Prüfungsstress stellen wir Solidarität, Kooperation und Selbstbestimmung entgegen. - Wir als Arbeiter*innenkinder … sind strukturell benachteiligt. Wir setzen uns ein für die Überwindung der Klassenwidersprüche an der Uni und darüber hinaus.“ - Außerdem sollen „patriarchalische Strukturen“ aufgebrochen werden. „Unser Feminismus ist inter-sektional. Deshalb setzen wir uns für eine geschlechtergerechte Uni ein, die FLINTA*Personen8 supportet.“

Studentenkorporationen spielen an der Marburger Universität keine Rolle mehr. Diese waren mit einer eigenen Wahlliste beispielsweise noch in den 1960er Jahren hochschulpolitisch präsent. Und die an Ausdrücken so reiche Sprache des studentischen Komments ist ohnehin allgemein aus der studentischen Kommunikation verschwunden. Hingegen beeinflussen gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Moden sowie ein jeweiliger Jargon den studentischen Sprachgebrauch und befördern mithin spielerisch oder gar „bierernst“ ungewöhnliches Sprachgebaren.

- Norbert Nail

6 lgbt*iq-Personen: Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, queere Menschen.

7 Antiableistisch: Unter Ableismus versteht man die Diskriminierung und Benachteiligung von behinderten Menschen, seien es körperliche oder psychische, Sinnes-, Sprach- oder Lernbehinderungen.

8 FLINTA*Personen: „Das Akronym FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen – also für all jene, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden.“ (Queer-Lexikon des Berliner „Tagesspiegel“).

Abb. 1: Info (Wahlausschuss). Konrad Duden und die Brüder Grimm, Germanisten und Alumni der Marburger Universität, wären ob dieser Diktion wahrscheinlich „not amused“.

Abb. 4: Eingang zum Foyer der Geisteswissenschaftlichen Institute, der „PhilFak“; 1968 Hotspot studentischen Aufbegehrens an der Philosophischen Fakultät der Marburger Universität (Foto N. Nail).

Abb. 5: Unter Rechtsschutz - Das „Marburger Studentenwerk“, eine Anstalt des öffentlichen Rechts (Foto N. Nail).